西财回想:十二载的成长记忆

文/2006级管理会计与成本管理博士研究生 田小刚

1992年,爸妈半积蓄半负债为我们家修了一栋二层小楼,那时,我们村子里楼房还不多。砖和瓦,是在门前自家的地里引水,自己用脚踩炼泥,再请人做坯、晾晒,请人装窑烧制的,所需木材是自家山上砍来的……漫长的工程,泥瓦匠、砖匠、木匠、石匠等等,各工种在我家轮番开工,我只觉热闹、开心,还有自豪,全然不知爸妈的想法以及承担着怎样的压力。

第二年,爸爸决定外出做生意,用村里的会计帮忙担保借来的2000元做本钱。次年,妈妈也毅然决然地外出了。曾被村里人争来抢去的土地,说不要就不要了,有点让人费解。后来,爸爸说,看起来我哥和我应该可以读点书的,再不出去以后可能就供不起我们读书了;妈妈说,要出去就走远一点,出去,就莫想着再回来了。

那一年,我小学四年级,我哥初一。

我和我哥成了较早的一批留守儿童。有时有人说,两个娃娃没人管,真是造孽呀。可是我和我哥心里清楚得很,这可真是太幸福了。不用干农活,不愁吃,不愁穿,只用读书,只用把自己的日常生活安排好,然后就是瞎玩儿了。与此同时,我们哥俩学习的紧迫感也更大了,不敢一丝一毫地愧对为我们家选择远行的父母。以前哥俩还偶有争吵或打架,在此后一次也没有了。

于是,我开始了住校的生活。没想到的是,这一住,住了17年。

1998-2000:我与西财隔着一本书

初中毕业时,老师说,按你的成绩和家庭的情况,就报中专吧,不用学费,还可以早几年工作挣钱。

1997年,县城都少去的我,到了省城成都,在四川省经济贸易学校读中专。憧憬的心情,不到一学期便由迷茫取代。我本来也没有大学梦,不是惊觉错失了上大学的机会,而是得知我们毕业也没有分配工作的概念了,找工作,很难。我们这群人还有哪些机会?怎样可以增加自己的本领呢?这是同学间经常讨论的话题。

好在我们的学校根据当时的形势,为学校和学生考量,引入了成人自考。学校统一为学生开设课程并组织报名,学生自主选择考或不考,以及考什么。我们大多数同学选择了——西南财经大学会计学专科。原来,还有这样一种路径可接受大学教育,从专科开始;原来,西南财大还有这样一个窗口,悄悄向我们打开。

在学习中专课程的同时,15门(约)的自考专科课程,像游戏闯关一样,一科一科的报名、学习、考试,排名不分先后,考完即可毕业,真正的“宽进严出”。有老师说,能全部通过自学考试的,专业基本功还是不错的。自考,成了我们中专生活精彩的并行线;自考,安放着我们对未来的希望。

那时的我与西南财经大学,隔着一本本自学教材。我在教材这边,西财是教材背后遥远又模糊的背影。

1999年,我考完了西财的会计自考专科。那时,扎扎实实的学习了基础会计学、财务会计学、成本会计学、管理会计学、财务管理学、审计学基础;也在那时,形成了凡事先自学的习惯。

(Deepseek告诉我,四川是自考大省,年均报考人数约30万,西南财大长期位居四川省自考热门院校前列,累计毕业生达数万人。原来,学校已通过这样一种教育形式惠及了这么多的学生。)

几个同学说“去我们的西南财经大学看看吧”。骑着自行车,穿过修建中颠簸的青华路,偶有经过农田,第一次来到光华村。学校部分是工地(为大运会建设场馆),光华村有点像棚户区。当我们走进校园,才感觉到,这个郊区的大学,和我们这个市中心的中专学校,真是不一样啊。真想到大学里去学习。

2000-2002:我与西财隔着一堵墙

2000年毕业前夕,听到先进的同学们讨论,西南财大还有一种途径可以继续读大学——在校的成人教育专升本(2年制)。

原来,西南财大还有第二个窗口,悄悄向我们打开。

18-19岁的我们面临着毕业何去何从的选择。我没再以自学的方式学习本科,报名了西南财大成人教育学院的会计学本科(专升本2年制)。那时,西南财大刚合并了一墙之隔的四川银行学校(我们中专的兄弟学校,当时称金沙校区),我们在金沙校区就读。半数的银行学校老师和半数的西财老师为我们授课。同学们来自五湖四海,来历五花八门,有我这样中师中专而来的,有高中毕业的,有从职场走出寻求提升的,有公派学习再返岗的,上至40多岁,下到17-18岁,都是我的同学。一个班就是一个小社会,与同学们短短的相处就获得了很大的信息量。

第一次参观光华园时,坐到大学的课堂里听教授们讲课的想法似乎实现了,但宽松的学习氛围、轻松的课业让我有些许不安。后来才知道,班里很多同学看似不羁,实则自有追求与安排。但我仍是茫然的。

光华校区与金沙校区隔着的那道墙还没打通,要到光华校区,需先出北三门,再进北大门或北二门。我经常去光华校区图书馆,看书,自习,或者就是走一走。

那堵墙,立在那里,也在我心里。

2003年-2006年:我在西财转正了

成教本科的第三学期,班里又有先进的同学在讨论,像我们这种学历的,也是可以报考西财研究生的。

原来,西南财大还有第三个窗口,悄悄向我们打开。

毫不犹豫地下了决定报考,对我而言,那是——难但正确的事。

本科毕业论文指导老师是会计学院的傅代国教授。在问到毕业去向时得知我的考研计划后,傅老师说“很好,老师支持你,好好准备!”在当时心里极度没底的情况下,傅老师简单的几个字,给了我莫大的激励。

2002年6月毕业后,我就地在金沙校区租了一间原银行学校老师的宿舍,计划再用半年的时间复习,备考2003年1月的研究生入学考试。

跳过了高中阶段基础课的基本功积累,考研课程异常吃力。没有方法,就分拆教材,分解计划,每日必达。不刷题,不报班,只相信把教材吃透。如今,20多年过去了,每年还会做备考的梦,总是同样的场景,总觉得还没准备好,怎么明天就要考试了。

备考时,每天的满足感,来自于当日学习计划的完成,以及每周一次与我哥,还有爸妈的通话。我哥不厌其烦地给我鼓劲,更多的是听我诉苦帮我舒缓压力,我爸每次基本只有一句话“家里的生意你放心,你好好学,你读到哪里我们就供你到哪里,你决定做啥,我们就支持你做啥”。每次打完电话,心里的希望之火又会再加一把柴,我们家一定会更好的,因为我们都在往前走,未来,充满希望。

我哥大学毕业当了中学老师,爸妈的生意也已经换了无数次的业务,爸爸说“做不了就换‘汤头’,总有可以做的”。爸爸负责生产加工和跑市场,妈妈负责内务和日常经营,以及当爸爸的军师。地处在昭化这个三国古城,爸妈的那个微微型企业生产的产品,已在川陕甘交界的区域受到欢迎。

备考过程中,金沙校区启动了施工。备考的夜晚,煎熬我的不是心态,而是金沙校区的施工噪音——哐-哐-哐……。

打电话查分,结果超出了我的原本预期,我考上了会计学院的公费名额。经过在西南财经大学漫长的实习期,我转正了。

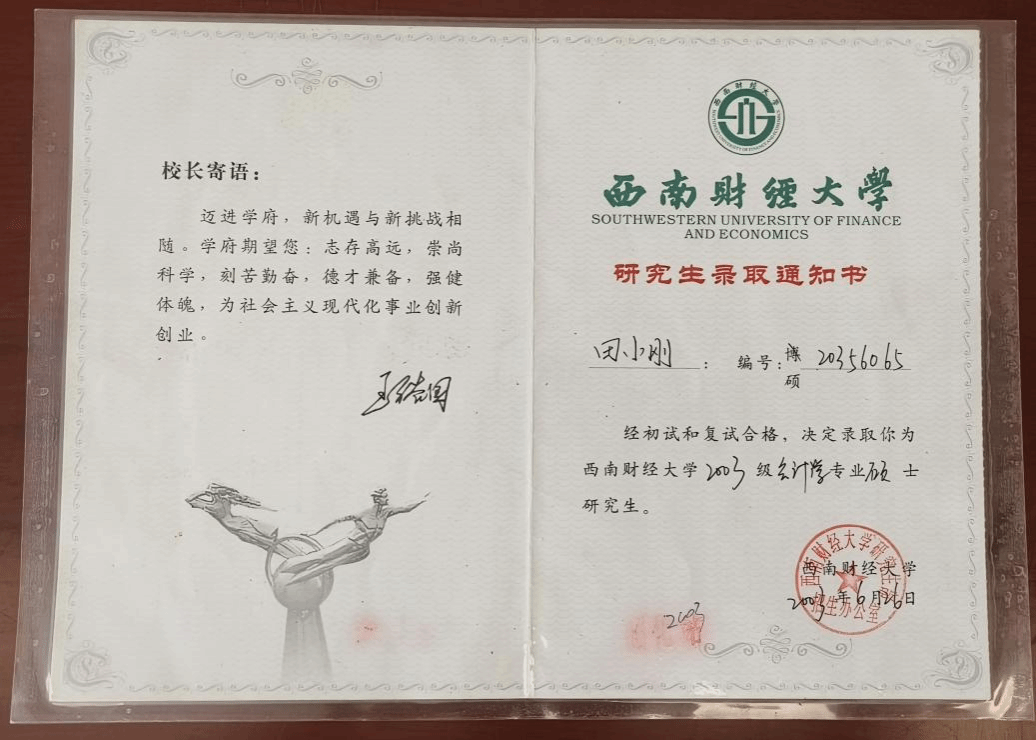

拿着录取通知书,我直接走到了文印店,把录取通知书塑封了起来。

硕士研究生面试阶段,恰逢非典疫情,面试改为专业书面答题。2003年7月,研究生入学,宿舍和教室还是在金沙校区。原来,在备考时持续几个月折磨我的施工噪音中,光华和金沙的那堵墙被拆除了,新的大楼建起来了,也就是四食堂,以及我研究生入住的新宿舍——博学二舍。

为我们授课的老师有会计学院的赵德武、彭韶兵、傅代国、蔡春、余海宗、毛洪涛等教授,每位老师的研究与教学都独具风格,但对我而言,共同的一点是,他们都是我曾经熟读的自学教材的编著者。曾经教材那端远远的作者,现在就近在三尺讲台,原来,他们就是西南财大会计学科核心教材的建设者,也是推动中国会计教育规范化的贡献者。

最初,我师从郭徐咸教授,郭老逻辑严谨、注重基础,要求我们从头扎扎实实打好专业基础。研二时,郭老退休,学院安排我师从傅代国教授,没想到成教院毕业后还能与傅老师再续师生缘分。傅老师授课逻辑清晰、案例生动、深入浅出,并注重学生实务能力的培养,深受同学们的欢迎。除了指导专业课程,傅老师常带着我们做研究项目,带着我们走进企业了解经营管理的实践,我们的研究能力和会计实务能力提升很快。

迷茫远去,研究生的生活如阳光般色彩斑斓。在光华园里,与良师益友为伴,我享受每一节课堂,每一次考试,每一个项目,每一次讨论,每一场活动,每一个散步。在课堂内外,聆听老师们的教诲,师生的情感在联结,师长的价值观在传递,我深感内心的踏实与丰盈。

2006-2009:再续光华缘

又是毕业时,我选择再作深造。一是还想继续体验学习的乐趣,二是想再训练我的思维,三是希望以后从事研究或教学方面的工作。

其时,中国研究生教育正处于从规模扩张向质量提升的转型阶段。西南财大作为财经类重点高校,推行了博士研究生教育改革,强化学生理论功底和独立科研能力,增设了方法论课程(高级计量经济学,高级宏观/微观经济学,高级管理学,当时俗称“三高”),提高论文发表级别要求,推行学生中期考核,增加论文“预答辩”环节,强调博士毕业的“严出”。

在此人才培养改革的背景下,我们那届博士同学间掀起了又一轮学习的热潮,我激动不已。博一期间,各位“三高”教授们倾力授课,大课上激情飞扬,小课上耐心细致;为解决很多同学跟不上节奏的问题,教授们还给我们开讨论课、答疑课。为的就是让我们掌握研究方法,为的就是让我们能在博一阶段顺利过考,然后再选择研究方向。

其时,实证研究也是潮流与趋势,也出现了实证研究难,规范研究更难的局面。作为两大方法论支柱,规范研究提供价值导向的理论基础,实证研究提供客观证据支持,我无法判定孰轻孰重,但我真切地喜欢和拥抱规范研究。在我们那一届的论文研究范式中,我成了少数的逆潮流而动的“保守派”,认真地学习了计量课并通过了考试,但完全没有运用计量分析的方法,完全地只做规范研究。“三高”中,我偏爱罗珉教授的《高级管理学》。课堂上,罗珉教授用不大的声音,慢条斯理地讲述着各种管理学理论、各种流派与渊源,有人听着如同嚼蜡,我听来就像武侠小说,课堂上,刀光剑影,高人辈出,只觉思想纷飞,自由无比。于是我在博一时早早决定了,就从管理学的视角,用管理学的方法去研究管理会计的课题。

最爱的专业课程,是林万祥教授开设的《管理会计前沿》。林老师说有“前沿”两个字,就不能用传统的方式教,就要时时跟进最新的研究动态。每堂课,林老师总是下题目,提要求,作讨论,再点评授课。以题目为切入点,去查文献,作梳理,再提炼自己的观点,是有意思的过程,林老师的课我总是兴致高昂。有一次,高龄的林老师用他一贯的中低音说“小刚同学,文献做得扎实”,让我感动不已。

我的成绩表现一直中游,但沿着定好的目标和轨迹,我的研究方向确定、论文发表、毕业论文预答辩和答辩出奇的顺利。一头扎进中英文献库做功课的日子,除了偶尔觉得枯燥,真是无比充实。

如果说硕士阶段是丰富的,博士阶段则是单纯的。除了读书看文献,思考写作,更多的,就是去感受这仅余两三年的珍贵校园生活。在那段时间里,万水千山,比不过光华园的自习室,图书馆,运动场,还有时常徜徉其中的大道小径。

宿舍是位于光华园阳光广场旁的博学一舍,可能是学校最老的宿舍之一了,光华园最美的景致就在窗外。

2007年,我哥的孩子睿睿出生了,50多岁的爸妈生意也越来越顺手自在。昨天,我带着孩子参加了侄子在七中林荫的18岁成人礼,看着长大的孩子,看着教学楼镌刻的“全球视野,中国脊梁”大字,不禁感慨万千。我们,有母校如春风化雨,滋养心田,让我们的视野渐次开阔;有师长似明灯引路,授业解惑,予我们智慧与方法;有家人若港湾相依,彼此守候,给我们前行的勇气与力量。我们踏歌而行,沿路,闪耀着星辉般的希望。

博士的三年,师从傅代国教授。

得遇恩师,是我求学路上最大的幸运。导师治学严谨,待人温厚,每每与我促膝长谈,不仅授我以专业知识,更教我如何立身处世。他常说:"学问之道,不在速成,而在踏实;人生之路,不在捷径,而在心安。"在傅老师的指导下,我渐渐褪去浮躁,学会沉潜,懂得思考问题时需抽丝剥茧,做事时当一丝不苟。老师的言传身教,如春雨润物,无声却滋养深远。

师母待我,亦如至亲。师母的眼里,总是我们的优点。师母发现、发掘我们每一个弟子身上的闪光点,她的每一次肯定与赞美,都在推着我们把闪光点放大,成为更好的自己。我们遇到问题和压力,师母总是温言开解:"慢慢来,别急,总会好的。"有时,也有机会尝到师母的考究厨艺。有一次找老师讨论问题,师母给我煮的一碗抄手,至今没吃到更好吃的;有一次太晚师母给我做了一人的白水菜,结果是10多碟配菜的一人汤锅……师母的关爱,简单又真切,让我倍感温暖,充满信心。毕业时,傅老师说“扶上马,送一程,老师会关注着你们”。没想到,这走了一程,又一程,师生的情谊山高水长。

5月,锦城夜雨重,光华绿意满。在光华园的最深处,听着从千年前杜工部大人笔下一直下到如今的锦城夜雨,我写完了毕业论文后记,我的求学生涯就要画上句点了。

如今,我已离开母校16年。

值此母校百年华诞,回首求学岁月,心中满是感恩。母校如园丁,以百年积淀培育桃李;恩师如明灯,用智慧与热忱照亮前路。今日学子点滴成长,皆源于昨日师长的辛勤浇灌。先生们治学严谨,却从不吝于鼓励;要求严格,却始终心怀慈爱。他们教会我们的不仅是专业知识,更是“经世济民,孜孜以求”的大学精神。

愿母校百年学府薪火相传,愿恩师心如朗月长明、身似青松常健,愿我们行远不忘大学精神,为母校加瓦添砖。